杜学文

山西是华夏文明的主要发祥地,是华夏文明的“直根”。人们经常会说,五千年文明看山西,华夏文明看山西。为什么呢?

独特环境滋养文明种芽

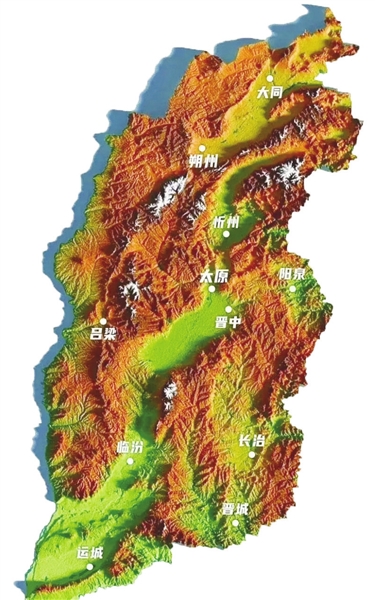

我们来看一下山西的历史地理环境,就会知道为什么华夏文明会在这里形成。

如果从地图上寻找山西,在黄河拐弯的地方就会看到:黄河从青海向东流淌,在祖国的大地上呈现出“几”字形。在这个“几”字的右边有两处拐弯的地方。上面一个弯,就是现在的山西、内蒙古与陕西交会的地方,是三省的交界地。然后黄河由北向南进入了著名的晋陕大峡谷,在“几”字的下方,又向东拐,一直流入大海,这个弯,也是一个三省交界处,弯的左边是陕西,右边的下方是河南,上方就是山西。所以,只要找到黄河拐弯的地方,就可以很方便地找到山西。

从中国版图的整体来看,会发现山西的很多特点。

我国的地理形态基本上是三级阶梯状,山西在我国版图中处于第二级阶梯的东部边缘。第一级阶梯是青藏高原与柴达木盆地,以昆仑山脉、阿尔金山脉、祁连山脉、横断山脉等为界。这里是世界上海拔最高的地方之一,气候比较寒冷,农业难以得到较好的发展。由第一级阶梯往东,至大兴安岭、燕山、太行山,以及巫山、雪峰山等一系列山脉的西面是第二级阶梯。这一带气候相对温暖,植物生长茂盛,动物相对而言也比较多,对各类生物来说有比较好的生长条件。特别是其北部,东起太行山,西至甘肃、青海一带,有着极为独特的黄土地貌,是世界上最大的黄土区域。从第二级阶梯再往东则是我国的第三级阶梯,主要有三大平原,以及东南部众多的丘陵地带。这三大平原是东北平原、华北平原与长江中下游平原。这一带的气候温暖、湿润,海拔比较低,有的地方仅高于海平面一两米,甚至更低。由此再往东往南就是大海,是我们祖国宝贵的领海,可以形象地称为“零级”阶梯。海洋中有丰富的自然资源,也是连接世界各地的重要通道。通过以上的分析我们就会知道,山西地处祖国的北部,第二级阶梯的东缘,黄河拐弯向东流往大海的地带。

具体来说,山西有这样几个特点,对文明的形成都有着极为重要的意义。

首先,山西是一个“地肥水美、四季分明”的地区。曾经的一段时期,因过度开采,山西的植被遭到破坏,水土流失严重。但从漫长的历史进程来看,这种状况其实只是一“瞬间”。更多的时候,山西是一个水草茂盛、气候适宜、土壤肥沃的地区。山西地处黄土高原,有着典型的黄土地貌与黄土品性。黄土是一种疏松颗粒状的土壤,其内部有许多孔洞,可以较好地吸收空气、水分与营养。比如冬天的雪落在地上,黄土可以慢慢地把雪融化后的水分吸收在土壤中,在春天少雨的时节保持土壤中的水分含量,为种子发芽、生长提供比较充足的水与营养,一直至雨季来临。这也使黄土具有了一种非常特殊的“自肥”功能,可以把地面腐败的花叶、根茎腐化并储存,增加土壤中的肥料。相对于其他土壤而言,黄土比较疏松,方便开垦,便于翻土耕种。这些特点决定了,黄土是一种非常适宜种植的土壤,便于农业的发展。同时,山西境内水资源曾经较为丰沛。在极为遥远的时代,山西南北均存在面积庞大的湖,如北部的大同湖、中部的晋阳湖及昭馀祁、南部的濩泽等。在更遥远的地质时代,黄河还不能直达大海,而是由一连串的大湖连接,在现在晋陕豫的交界地带有巨大的三门古湖。现在的运城盐湖就是这一古湖的遗迹。随着地质的变化、气候的改变,这些大湖逐渐缩小、干涸,但仍然是重要的水源汇集地。此外,山西还是一个河流众多的区域,这些河都是自生河,即源于山西区域内的崇山峻岭之中的河。如汾河是黄河的第二大支流,桑干河进入今河北后被称为永定河,是北京的母亲河与主要水源,此外,如滹沱河、漳河、沁河、丹河、涑水河等,都是非常重要的河流。

山西地处祖国北部中纬度地带的内陆,属于温带大陆性季风气候,雨热同期,光照充足,南北气候差异较大,冬夏气温差别明显。即使同一地区,由于海拔不同、昼夜有异,也存在着明显的气温差别。无霜期一般在120天至150天,能够较好地保证农作物的生长周期。总的来说,山西气候最明显的特点便是四季分明,非常利于农业的发展,为文明的形成、生长提供了得天独厚的条件。

其次,山西是一个“封而不闭、开而不放”的地区。从地形特征来看,山西的东面是太行山,自北向南,然后又向西,构成了山西东南部反“L”形状的山势。山西的西南界是黄河。黄河由北向南再向东,流入大海,形成了一个正“L”形。从山西向西过黄河可以进入陕西,再往西走就能进入河套平原和甘肃、青海地区。黄河的东侧是吕梁山。吕梁山由北向南,消失在运城盆地。山西的北部可进入内蒙古高原。可以看出,山西被黄河环护其地,太行、吕梁,以及阴山左右其域,山水相护,被誉为“表里山河”。由此,可以认为山西是一个“四合之地”,其他地区的人很难进入,具有典型的地理封闭性。但这种封闭不是绝对的,而是相对的。其四面之山河均有很多通道陉路可以出入,连接四方。如太行山就有著名的“太行八陉”,可以连通东面的华北平原京津地带,以及南面的河南、山东一线。而西面的黄河也有很多渡口,如碛口、孟津渡、蒲津渡、风陵渡等都是非常重要的通道,可以连通陕西、河南,以及更远的地域。特别是北部阴山、燕山、太行山三山相交之处,由于阴山地势逐渐低陷,有通道连通草原地带与中原地带。由此进入山西后,经过恒山、雁门关、太岳山等可南下进入关中、河洛地带,也就是中原的核心地带。这是从草原进入中原最为便捷的路线,但也是非常艰难的路线,要进入山西需要花费更大的人力、物力。因此,尽管是“四合之地”,具有明显的封闭性,但却不是绝对的封闭,而是“封而不闭,开而不放”。太行山能够阻挡东南部热气流进入山西,阴山亦可以阻挡北部寒风侵袭山西,使山西内部有一个比较好的生态气候条件,适宜于各类动植物的生长。同时,表里之山河亦可阻挡外族的长驱直入,避免形成扫荡之势。尤其是在文明还处于比较弱小的时期,这种地理环境能够呵护文明的成长、壮大。

最后,山西是一个“以农为主,生业多样”的地区。我国是种植业的发源地,是南方稻作植物、北方粟作植物的原生地。据考古研究,在太行山东侧的河北磁山遗址中发现了数量庞大的距今一万年以上的粟作物。在太行山西侧的下川遗址中发现了更早的粟作植物及石磨盘等石器。这些都充分证明粟在太行山地区早已被广泛种植。农业在黄土高原逐渐发展为最重要的产业。由于农业的发展,人们形成了定居为主的生活方式,积累了更多的社会财富,推动了文化、科技及生产力的进步,为文明的形成奠定了基础。山西地貌复杂多样,除平原、河川、丘陵地带适宜于农业的发展外,还有很多高山地带。这些地区林木茂盛,物种多样。由于海拔较高,无霜期较短,农业得不到充分发展,出现了许多半耕半牧或以畜牧为主的族群。而在山西北部,出现了很多以游牧为主的族群。畜牧业的发展也推动了农业的发展。不同族群之间需要相互交换产品,商业也得到了发展。山西有着丰富的铜铁与煤炭矿藏,也是最早出现制陶、铸铜、冶铁技术的地区。此外,还有世所罕见的百里盐湖,为人类的进步提供了天然的条件。这种生业的多样性形成了人们生活、发展的基本形态与多样支撑,对文明的衍生、形成与发展意义重大。独特的自然地理条件,再加上勤劳勇敢的人民,山西就成为一处文明生成的天选之地。

华夏大地遍生文明星火

一直以来,华夏大地到处都充满了生机。根据考古发掘显示,这片大地上人类的活动连绵不绝,从未中断。在距今2万至1万年的时期,我国的种植业得到了较快发展。距今约9000年前,在河南舞阳贾湖遗址中发现了大量的房址、窑穴、陶窑,以及石器、骨器、动物遗骸等。特别的是,还发现了碳化的人工栽培稻、野生稻、野生大豆、胡桃等遗存,以及石磨盘、石磨棒等石器,充分说明这一时期种植业得到了较大发展。这里还发现了刻在甲骨、石器上面的契刻符号,已经具备汉字的一些基本特征。此外,还发现了许多与宗教祭祀有关的遗存,如象征权力的柄形器、占卜祭祀使用的器具,以及30多支今天仍可演奏的骨笛。可以说这里已经初步进入了文明时代。

在距今6000年至5000多年的时期,中华大地上文明的火花如满天星斗,到处闪烁,如距今大约6000年的湖南澧县城头山遗址、距今大约5800年的河南灵宝铸鼎原遗址群、江苏张家港东山村遗址等。距今5000多年的遗址也出现了很多,如河南巩义双槐树遗址、甘肃秦安大地湾遗址及庆阳南佐遗址、山东泰安大汶口遗址、辽宁喀左牛河梁遗址、安徽含山凌家滩遗址等。特别是在距今5300年前后,长江中下游与黄河中下游先后出现了极为重要的文化现象,其中多具有国家形态,显示社会分化非常明显,文明特征极为典型。较为重要的是良渚古城、陶寺古城,以及石峁古城、二里头古都等遗址。

良渚遗址及其文化极为生动地表现出文明形成的典型形态,反映出长江中下游地区史前文明的高峰,在人类文明史中具有极为独特的意义。这一文化存在于距今大约5300年至4300年。考古工作者在良渚遗址发现了众多极具历史文化价值的遗存,如有着宫城、内城、外城三城相套的城市;大面积的稻田遗址与碳化水稻,以及石镰等农具;人工堆积的高台,以及城内的水道、码头等水运设施;城外稍远处修筑的可拦洪泄洪的水坝;高等级墓葬中陪葬的各类具有权力意义与宗教意义的玉器,如神徽、琮、璧、钺等。此外,还发现许多刻画符号,是文字的初级形态。可以看出来,良渚时期社会生产力得到了快速发展,社会分工已经出现,并形成了“王”权,能够调动大批的人力、物力、财力兴建规模庞大的建设工程,是一处具有古国形态的文化遗址。在良渚之后,长江中下游出现了许多极为重要的文化现象。如湖北石家河城址、四川宝墩遗址等,都体现出文明的特质。

此后大约1000年,黄河中下游汾河流域也出现了重要的文明现象。最典型的就是典籍中记载的“尧都平阳”之临汾陶寺遗址及其文化,距今约4300年至3900年,或者更早。陶寺文化的出现并不是偶然的,而是当时历史地理条件与文化发展的结果。首先,是中华大地东南西北各地都出现了文明的火花,具有文明品格的文化现象比比皆是。中华地区的社会生产力及文化的发展已经进入了文明的门槛。这种“进入”并不是一两处,而是如星火燎原一般到处都有。所以著名考古学家苏秉琦先生认为是“满天星斗”。他特别指出,在距今6000年到4000年间,在中华大地上如满天星斗的诸文明火花中,晋南临汾一带是升起最早、最光亮的地带,所以也是中国文化总根系中一支最重要的直根系。其次,是山西地域文化发展的一种必然。在山西地区存在着大量的新旧石器遗存,大致能够形成石器时代比较完整的序列,以及石器自身的演化进程。山西地区的仰韶文化遗存非常丰富,特别是仰韶文化庙底沟类型的陶器具有典型性,其中被称为“西阴之花”的彩绘花卉图案被认为应该是“华族”人群的文化标识。这说明在山西地区存在着极为丰富的史前人类的活动现象。在仰韶文化后期,与龙山文化相连接,山西史前人类的活动更为精彩。随着自然气候的变化及战争等因素的作用,中华大地出现了一次文化的大迁徙。而各地的迁徙均指向了晋南汾河流域。苏秉琦先生指出,在大致距今4500年间,最先进的历史舞台转移到了晋南。其中的陶寺就是最典型的代表。最后,陶寺文化的出现是其接纳各地先进文化之后与原生的本土文化相融合,实现了创新性转化之后的结果。如北方地区的红山文化、东部的大汶口文化、东南方的良渚文化、以及河套地带的文化等,都在这一时期汇聚到了晋南汾河流域,形成了陶寺文化。这是一种由各地文化融合之后创造的崭新文化类型。

根据目前的考古研究,在陶寺遗址之后,人们还发现了许多极为重要的文化现象,是中华文明形成、发展的实证。如陕西石峁遗址、山西碧村遗址,特别是河南二里头遗址等体现出来的文化,均可证明中华文明在陶寺之后的发展进步,直至形成了包括河南安阳殷墟、四川三星堆等极为重要的文明现象。由此来看,陶寺遗址及其文化是中华文明的主体——华夏文明的重要表现形态,是融合当时各地先进文化形成的、展现出新的发展活力的文化,是连接了红山、大汶口、良渚等文化形态后又对石峁、二里头等文化产生重要影响的文化。

多元融合绽放文明之花

在中华大地文明浪潮此起彼伏的进程中,陶寺遗址的出现具有极为重要的意义,标志着中华文明的主体文明——华夏文明社会发展、科技进步、文化繁荣、人口众多的辉煌景象。在这里,人们发现了一处又一处令人惊叹的文化遗存,证明了我们的先祖在那一时期已经创造出极为兴盛的文明。那么,如何才能判定一个地区是否进入了“文明”的时代呢?

马克思主义的观点认为,国家是文明社会的概括。也就是说,判断是否进入文明时代,不是单纯凭借单种类的考古遗存,而是凭借其社会发展的整体形态——包括物质的、精神的与制度的诸多方面。这种单种类遗存的证明很可能存在偶然性,是不全面的,对整体揭示社会发展本质存在局限。而从整体形态来判定社会的发展程度应该更全面,更具根本性。

很长时期内,考古界主要是根据遗址中发现的具体遗存来判定是否形成了文明。主要看是否发现了城市、文字、青铜器,以及礼仪与祭祀中心。一般来说,某一遗址中如果发现了这四种元素中的两种,大致就可以判定形成了文明。但是,由于不同地域的地理、气候条件不同,物种、矿藏不同,发展出来的文化形态也存在很大的差异,并不一定能够符合以上条件。但是在这些地区却存在着极为发达的生产形态与社会形态。那它是不是进入了“文明”呢?担任中华文明探源工程首席科学家的考古学家王巍先生就谈到,他曾参与发掘中美洲玛雅文明的遗址,那里虽然也进入了王权国家,但没有发现冶金术。南美洲的印加文明也很发达,却没有发现文字。印度哈拉帕文明中的印章图案也没有被认定为文字。可见单纯凭借单一的具体遗存,而不关注某一地区社会发展的整体形态,对判定文明是否形成并不具有普遍性意义。所以中国考古学家经过审慎研究,提出了判定文明形成的“中国方案”。主要有以下几个方面:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是权力不断加强,出现王权与国家。其中国家是判定进入文明社会最主要的标志。国家的形成标志着某一社会形态经济、政治、文化与科技的全面进步,就可以判定进入了文明社会。陶寺遗址中的文化现象反映出,距今大约4300年的时期,黄河中下游地区已经存在着极为典型的文明现象。

首先,在陶寺发现了可能是尧都平阳的都城。都城与一般的城市不同,是“王”所在的城市,应该说其发展程度要更高。陶寺发现了早期的小城、中期的大城与小城,是一个三城相连相套的规制。其中的宫城还发现了城阙与瓮城,以及各种宫殿建筑设施。陶寺遗址揭示的古城中已经出现了按照不同使用功能划分的功能区,说明当时已经出现了比较复杂的社会分工。陶寺遗址中的墓葬也有明显的区别,可分为王级别的高等级大型墓葬、一般贵族的中型墓葬,以及小型墓葬,可见社会分化也非常明显,出现了从事各种不同工作的人群。其中,有从事农业生产、陶器制作、玉石器制作的人,有从事祭祀研究的人,还有从事社会管理如管理粮仓、手工业作坊的人,他们的工作不同,拥有的责任、权力、地位也不同。阶级在这一时期已经形成,“王”成为陶寺古国最高权力的代表。按照典籍记载,这时的王并不是依靠血统继承的,也不是通过选举形成的,更不是凭借权力任命的,而是在相互认同基础上自然形成的,是一种“协和万邦”式的权力形态。王对其他各“协和”古国没有任命、命令的权力。他们是否服从王的决定也不是靠“硬权力”来制约,而是靠他们对王的基本信任实现的。

陶寺遗址中大量的实物遗存反映了当时中国社会发展的灿烂辉煌,也表现出当时中国在思想文化、宗教信仰,以及科学技术等方面的先进性,如在陶寺发现了许多青铜器物,其中的铜铃已经使用了“复合范”这种比较复杂的铸造技术;还发现了迄今为止年代最早的大容器青铜残片,以及用来寻找北天极的观察天象日历的青铜器具等“高科技”遗存;在一件扁壶上还发现了软笔朱书的文字,以及刻在玉石器上的文字。陶寺时期的建筑工艺表现出非常突出的先进性,已经使用瓦来建筑房屋,令考古学家震惊。在一些高等级建筑的墙面上还发现了刻绘的花纹及图案,以及涂有白灰、蓝彩、红彩的印记,主体建筑已经有比较复杂的排水系统。在陶寺的墓葬中还发现了鼍鼓、土鼓、石磬等成组套的礼乐乐器与大量的陶器、玉器、漆木器,以及水井等。在陶器中,彩绘龙盘最为引人注目,反映了陶寺人的信仰及其文化的融合新变。最令人震惊的是在陶寺发现了当时的观象台。人们在此观天测象,敬授民时,已经能够进行远程的大地测量,掌握了大约20个节气,知道了一年有366天,有春夏秋冬四季。因此,以陶寺为中心的中原地区能够很好地掌握农时节令,大大促进了农业的生产与社会的发展,使这一地区成为当时最具活力和创造力,最为繁荣进步的万邦之国,是中华大地上由中华民族劳动奋斗、顺天宜人形成的璀璨夺目的文明之花。由此,中华文明不断发展,不断进步,绵延至今,显示出非凡的活力与创造力。

讲座地点:山西邮电大厦

主 讲 人:杜学文

时 间:2024年12月11日

杜学文,长期从事文艺批评及文化理论、文明史研究,已发表研究成果300多万字。出版有文艺评论著作《寂寞的爱心》《人民作家西戎》《追思文化大师》《生命因你而美丽》《艺术的精神》《中国审美与中国精神》《我们看到了宇宙的光亮与秩序》,文明史研究著作《我们的文明》《被遮蔽的文明》《融合与创新》《何以直根》《和青少年谈中华文明》等,主编了《聚焦山西电影》、“走读山西”系列丛书等多部书籍。

其作品先后获中国文联文艺评论奖、中国金鹰电视艺术节电视艺术论文奖、中国当代文学研究优秀成果奖、《长江文艺》双年奖、《文学报·新批评》优秀评论奖等。