6月29日,“光辉伟业 红色序章——北大红楼与中国共产党早期北京革命活动主题展”在北大红楼正式对外开放,此次展览总面积约8000平方米,在红楼地上3层设置有67个展室,公众可走进红楼,穿越百年时光,感受一段段红色历史。

这次展览具有哪些亮点和特色?展陈布置包含了哪些细节设计?开放后将为公众提供哪些服务?记者对话了此次北大红楼主题展的展陈组负责人罗存康。

展览分6部分 展出文物原件550多件

记者:这次展览有何特殊意义?主要展出了哪些内容?

罗存康:这次展览第一次向公众全面介绍北大红楼与中国共产党早期北京革命活动的光辉历史,围绕新文化运动的中心、五四运动的策源地、马克思主义在中国早期传播的主阵地、中国共产党的主要孕育地之一四方面内容展开,突出反映了李大钊、陈独秀、毛泽东等人在北京开展的早期革命活动。

具体来看,展览内容按照革命活动发生的时间线分为六大部分,分别是“经历近代各种力量救亡图存探索的失败,工人阶级开始登上历史舞台”“唤起民族觉醒,构筑新文化运动的中心”“高举爱国旗帜,形成五四运动的策源地”“播撒革命火种,打造马克思主义在中国早期传播的主阵地”“酝酿和筹建中国共产党,铸就党的主要孕育地之一”和“不忘初心,牢记使命”。

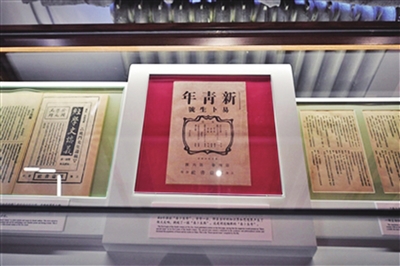

这次展览开放了红楼的地上3层,共设置了67个展室,展出图片958张、文物1357件,其中,展出的文物原件有550多件,特别珍贵的文物70多件。其中一件特别珍贵的文物是李大钊1919年9月在《新青年》上发表的《我的马克思主义观》原件,这篇文章标志着李大钊从一名民主主义者转变为一名马克思主义者。

记者:这次展览最大的亮点和特色是什么?

罗存康:在革命旧址内举办展览是这次展览最大的亮点。北大红楼至今已有100多年的历史,展览将观众带进历史现场,穿越百年时光,身临其境感受中国共产党早期领导人当年在北大红楼开展革命活动的相关情况,学习老一辈革命家的远见卓识和革命精神。

这次展览复原展示李大钊工作过的图书馆主任室、毛泽东工作过的第二阅览室、陈独秀工作过的文科学长室等6处旧址,旧址内保留了很多当年的老物件,让展览与旧址有机融合、相得益彰。

另外,深挖档案资料也是这次展览的一大特色,在策展过程中,我们广泛收集整理了中央档案馆、北京市档案馆、北京大学档案馆、团中央档案馆的相关资料。有310件档案资料在这次展览中展出。

轻型材料、小型场景最大限度保护楼体

记者:这次展览布置如何兼顾展览的功能性和红楼旧址的保护?在设计中加入了哪些考虑?

罗存康:北大红楼是全国文物保护单位,同时也是一座学校旧址,内部功能结构本就不是为展览而设计的,因此我们布展施工的挑战性也比较大。

在布展中,我们充分考虑红楼的特点,特别使用轻型材料,用小型场景代替大型场景,比如在墙体上还原的新青年编辑部、京报馆等,只是个外观,而不是很多展览中观众可以拉开门走进去的大型景观,通过这些方式最大限度减少楼体承重。另一方面,我们加入了很多艺术品设计,比如浅浮雕、国画、油画,使整个展览更加生动可感。

此外,我们结合红楼原有的特点,在布展施工时尽量保护文物本体,不破坏原有建筑布局,做到“一室一方案,一室一专题”,几乎每一个房间都是一个小的专题展览;不破坏原有风貌,比如每个展室的窗户都保持着原样不变。

记者:在面向公众开放后,如何同步兼顾红楼保护、保证参观有序?

罗存康:面向公众开放后,考虑到红楼的承受能力,我们安排的每日观众预约参观人数是1000人,上、下午各接待观众500人,每天开放时间从9时到17时,每周一闭馆。

另外,楼内每层都会安排若干人员对观众进行提示引导,确保文明参观、有序参观,尽最大可能减少对楼体和文物带来的影响。

提供不同时长参观路线

记者:这次展览将持续到何时?是否可为公众提供一些看展建议?

罗存康:这个展览将会是北大红楼未来的常规基本陈列展览。楼内安排有20名讲解员为前来参观的观众服务。我们为公众设计了几条不同时长的参观讲解路线,大家可以根据自己的时间进行选择,当然,公众也可以根据自己的兴趣,选择个别展室重点参观。

记者:展览即将向社会亮相,作为策展方,有哪些期待?

罗存康:我们希望公众通过参观北大红楼革命旧址和史实陈列,可以更好地了解感悟李大钊等早期革命活动家的初心使命,激励大家在新时代更好地前行。也希望广大青少年可以学习了解中国共产党早期北京革命活动的光辉历程,进一步坚定人生理想。

我们也会以这次展览为契机,深入研究北大红楼与中国共产党早期北京革命活动的历史,进一步加大相关文物史料的征集,向公众讲好党的早期创始人在北大红楼开展革命工作的故事,激励大家在新时代努力奋进。据《新京报》