说到“女儿节”,多数人知道农历七月初七的七夕节,却不知道重阳节曾经也是女儿节。七夕女儿节,“女儿”指待在闺中的少女,而重阳女儿节,“女儿”则已嫁为人妇,说的是人妇“归宁”。“归宁”即已出嫁的女儿要回娘家省亲,父母则会在家里准备好米糕、菊花酒,和女儿一叙离情,可见重阳里的女儿节与婚俗风尚不无关系。

明代刘侗《帝京景物略》记载:“九日,父母家必迎女归宁,食花糕。”旧时女子成婚后,“回娘家”就是个奢望,只能“嫁鸡随鸡、嫁狗随狗”,相夫教子,服伺公婆,久而久之,难免苦闷烦恼,重阳回家省亲,正好抽身而歇,在娘家寻些慰藉。在当时,这甚至成为妻子的一种权利,或是夫家的“恩赐”。据晋代《搜神记》记载,丁氏女遭恶婆婆虐待,永无休息之日,不堪忍受折磨,于九月九悬梁自尽,死后冤魂不散,托告世人,劝人家善待媳妇,请于重阳节让她们休息。于是人们为丁氏女立祠祭祀。后来每逢重阳节,父母都要把出嫁的女儿接回来团聚,称之为过“女儿节”,实质上就是让妇女缓解身心压力。

重阳女儿节在明清时颇为盛行,一直延续至民国年间。据1935年出版的《太原指南》记载:“九月初九日,为重阳节,亦曰登高节……是日又为女儿节。”此外民间还有“九月九,搬回闺女歇歇手”的俗语。《太原市志·民俗》也有记载:“过去,农村妇女习惯于重阳节休息,不做针线活。嫁出去的闺女要回娘家吃重阳糕。”重阳糕,亦叫花糕,就是去皮的黍谷磨成面粉,俗称黄米面,然后做成素糕或油炸糕,上面铺些红枣、核桃仁等,讲究的重阳糕要做成九层,像一座宝塔似的,塔上还捏两只“喜羊羊”,以迎合重阳(羊)之意。这在太原城北及阳曲等地盛行,其实糕质还是那个普通的糕质,搁在重阳节吃就叫“重阳糕”,其用意在于,一则九月的黍谷成熟,用来待闺女恰好是应时的尝新食品;二则吃糕象征着向上高升,祝愿女儿百事俱高。

老太原的女儿节并非仅此重阳一个,另有添仓、端午及七夕等,如此说来一年至少有三四次专属女性特质的节日,这些节日同中有异,相映成趣。但这几个节日不一定要归宁,而九月九日则必须接闺女回娘家过节的,这是应了老太原的一句俗语“九月重阳,移火入房”,因为重阳节后天气逐渐寒冷,闺女出趟门并不方便,不像现在遍地都是网约车,所以说重阳女儿节也是出嫁后的闺女一年中最后的一次“回娘家”。

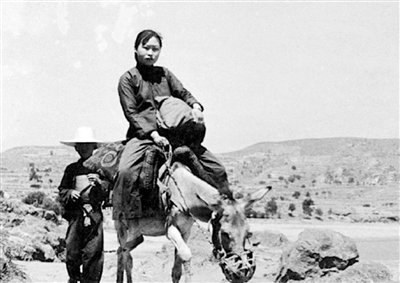

回娘家不易,相对地就有了“仪式感”,这种“仪式感”的表现就是交通工具。近郊的大户人家有自家的“轿车”,但动力是一头乖顺的小毛驴,这是一辆习俗约成的女性“轿车”,只有在相对平坦、街巷宽绰的道路上,“轿车”才能跑得起来。乡村最实惠的就是骑驴,这是多数人家普遍实用的交通工具。因为驴虽不像骡马高大雄健,但性情温驯,听从使唤,尤其在山区里骑乘稳当,不惧负重,还不失闺女们的面子。要说能骑得起驴的,也算小康之家了;有些家庭没有驴子,也雇不起驴子,闺女只好坐着独轮车,由女婿推着回娘家;闺女步行走回娘家的也大有人在,但比回不了娘家的闺女算是幸运多了。假如婆家有事不允,“(娘家)母则诟,女则怨诧,小妹则泣”。

尽管多数人嘴上说的是“嫁出去的姑娘泼出去的水”,但在老太原人的骨肉亲情里,闺女回娘家歇歇还是自在得多了。在夫权至上的年代里,老太原人“逆袭”而上,为妇女争取“逢节回娘家”的权利,也可说为维护妇女自身权益尽了最大的努力,这种努力上千年来从未懈怠。如今的重阳节被定为“敬老节”,早已淡化了女性特质,而这恰恰说明了妇女社会地位的逐步提升和自我空间的日益扩大。