之前,老人是用钢笔一字一句地写,字迹大小不一,有点歪扭,后来,就与时俱进改成打印的文稿了。有时是两三张,有时是厚厚一大沓,内容大多是关于教育孩子们传承家风、家教家规之类的主题。因为字数太少,内容前后不太连贯,用词也欠妥当,所以他的大多来稿都不能被采用。再后来,老人学会从网络摘抄一些片断碎语,同样的内容,打印好几份,隔几天又挂号寄过来,弄得我们很为难。

对于这位多年偏执寄信的老人,其实,我们编辑部还是很“偏心”的,总是不忍心打击他的那份热情和坚持。稿件费劲修改后,尽量找个栏目用上,刊发后再给老人寄本杂志,总觉得对老人是一个交待。更多的时候,是稿件实在没法修补,看着堆积在案头的老人的十几封信,内心不免愧疚。

老人如果长时间没收到我们寄给他的杂志时,也知道自己的稿件肯定没被采用。他就会不定时地拨打我们编辑部的电话。我接起电话,好半天没有声音,正待挂掉时,电话那头断断续续才传来一个颤巍巍的苍老声音:“你好!是李主编吗?”一听这个熟悉的声音,就知道是李世洪老人。起先他还询问稿件是否收到,再后来就问为什么一直没收到我们寄给他的杂志。有一次,他甚至说“你们能不能可怜可怜我,我是一个80多岁的老头,就喜欢写稿呀”。电话这头,我不知道如何安慰这位老人,只能唯唯诺诺地答应着。

从稿件里零零碎碎的信息中,知道老人退休前曾是一位中学老师。退休后还想发挥余热,觉得关爱孩子、教育孩子是件天大的、严肃的、重要的事情,所以多年来一直以这种近乎执拗的信念,坚持写作、摘抄这类的话题,能发表出来就是他最开心的事。

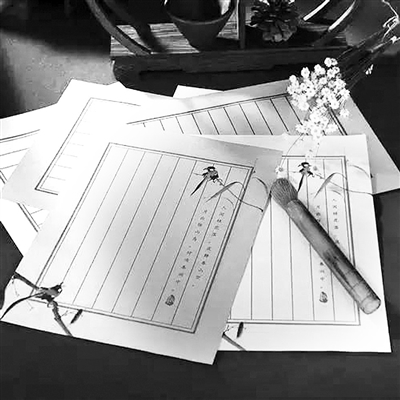

多年来,只要见到老人的来信,或是听到老人打来电话,我们总是欣慰地想,至少老人还健在,脑子还不算糊涂。至于稿件采用不采用是另一回事。在晚年,老人也算有个爱好,在抄写或写作的过程中,他一定是开心的、专注的、积极的,寄出每一封信后,老人就觉得与外界有了联系,还有为人师的机会,然后,就有了等待,有了盼望,有了念想……所以说,我们这份杂志能为老人的晚年生活增添这么一抹微弱的亮色,也算有所值吧。 虽然不曾谋面,估计这辈子不会有机会见到李世洪老人,但却总能记起这个陌生又熟悉的名字。闲时整理着老人的一封封来信,脑海中常常想象老人可能的模样,和他一字一句写信的场景。一个耄耋老人能有这份关爱他人的情怀,也是不容易的。想象老人当年站在讲台上,威严中透着慈祥,想必也是个受学生爱戴的好老师吧。

只是,快一年多了,没有再收到那个揉搓得皱巴巴的牛皮信封了。也许,老人虚弱得再也拿不动那支沉重的笔了,也许……

素昧平生,为何总是想起远在千里的那个写信老人?原来,内心里怀念的却是那个曾经写信等信的年代。