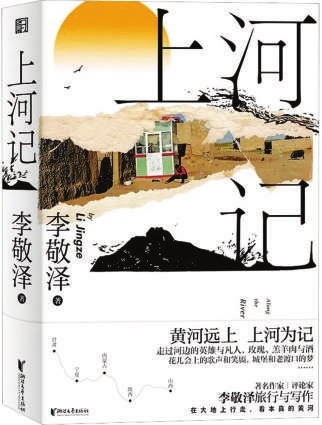

李敬泽把河上纪行写出了纪录片的文献感,他像周代的采诗官,取各国之风,用以兴观。若以六经皆史的观念看,河上民风,自是春秋。《上河记》(浙江文艺出版社2022年11月出版)虽为游记,实为文化考古,它从现场观察,即时感受,生发“自我叙事”、历史引类。这是评论家的当行本色,带着年鉴学派注重微琐,看重生活史、物质史的叙述气质。

“沿着黄河,我从甘肃、宁夏、内蒙古走到陕西,从六月走到九月,我当然不是一无所知,我的问题是难以确切地说出自己所知的是什么。”换言之,被看到与被记述,感知与经历的黄河,绝非一回事。李敬泽描述了熟悉的陌生、博学的无知。这是以退为进,用防御性的自我评论,展示对大河流动不居、浩大繁复的敬畏。

推理叙述是一名作家的素养,那里生发着揣测、想象与图景。考古者、侦探和作家,往往又有共通原型,即猜谜者、复盘者和讲故事的人。

李敬泽经营文章,汇通古今,融入自我,引以文献,叙事写人,描情状景,构成文体综合实践新境界。在我看来,其文章亦由“故事的图层”反复叠合而成,如同古典罩染画法。人物故事、自我故事、历史记载来回穿引,构成繁复对话、时空杂语的文本系统。譬如他借陕北旅途所读《中国绅士》为楔子,套嵌了自己的家庭出身、对前途命运的杂感。

“后来,‘地主’‘贫农’都不用填了,只需填上‘干部’。这很好,我不必再为此焦虑……当然我知道如果不是打倒了地主我母亲肯定上不了大学,那么她生下的肯定不是我。”作家考辨地主与绅士之别,又颇有鲁迅之风。他以才学见于随笔,显露的是历史的识见、解释学的兴趣。如引证顾颉刚《甘青闻见记》,对“卦婆子”也作了源流考。

李敬泽夹带叙事、勾勒写人的功夫,如微小说,三言两语,就是微澜情节。当“我”沾了光,蹭了旅行团的导游讲解,还不忘琢磨:“他们认为仅仅两个洋人就享受一名导游的服务,这不公平。我看着我们那位年轻的讲解者,只见他脸上淡漠如水,说了句‘他们交的钱多’。”之后是安静,“显然那五六十秒的安静是在向更多的钱致敬”。这种旁观的反讽,生于沉默和顿悟的时刻。

当记忆出现空虚,无法按图索骥时,知识就开始登场。他的写作显出记忆和知识的共同体,其间有微妙的抑制和平衡。“当然,我知道的比我记得的更多。”在唐卡、经卷、酥油和奶香的感官回忆外,他开始转向资料。

福柯曾在《这不是一只烟斗》中论述了“图形文”的观念。我想,李敬泽穿插征引文献,同样也是图像和文献的并置、对证和相互指涉。他善于打通来历出处与“即时即景”,民风礼俗之画,也成了思想风景。同时,这种知识也客观拉开叙述的空间与时态。事实上,作家只是游历后知晓,于写作的“此在”中,整合、查阅并回望。

一叶知秋是洞察力,社会关切是介入感,逻辑推导则是不少作家欠缺的思维训练。李敬泽将关切他人与关心自己同构一体,这是一种双重观照的写作。他的文章,自有年表,自成经纬,一种纵横气莽莽而来。过去未来时与将来进行时一并穿行,又何止远上白云。《上河记》好古而知新,述往以知来,思绪落笔,远比河道更自由。