杨苡先生一直活跃于文化圈及媒体界,这不仅因为她是《呼啸山庄》的译者,还因为她晚年颇为愿意写作、发表以及与人交谈。另外,她的百岁高龄,也寄托了人们对她这一代翻译家的美好祝愿,觉得她在世,就是过去一个文学时代的象征,她走了,追求“信达雅”的翻译时期便留下一个辉煌的背影。人们愿意拜访、阅读、谈论杨苡先生,也是感念翻译家通过努力劳动把世界经典文学更广泛地带进了中国。

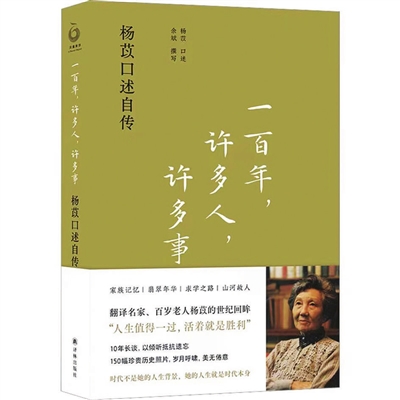

《一百年,许多人,许多事》出版得很及时,带有“抢救性出版”的意图。余斌教授与杨苡先生有过十年长谈,中间也因故停了一段时间,但最终还是完成了这本书的撰写与出版。这本书未必尽然完整呈现杨苡先生一生的故事与感受,但我在阅读时仍不时会感叹:记忆太清晰了,语言太清爽了,情感太真实、丰沛了。因而,阅读这本书是要放慢节奏的,杨苡先生的口述,营造了一种很强的在场感与现场感,她带读者真诚地去拜访了那些人,重温了那些事。

杨苡先生出生于一个大家族,她在耄耋之年以一个孩子的眼光,重新回忆起她的亲人们,她的亲生母亲,被她称呼为“娘”的杨家大房,她的父亲杨毓章,她的哥哥杨宪益,她的姐姐“大公主”……众多兄妹姐妹、远近门亲戚,编织成一张复杂细密的人情关系网,被这层网所遮住的“大宅门往事”中,被杨苡童年时用好奇的眼光记录着、打量着、评价着,作为后来成长为思想独立的新女性,杨苡先生并没有被深井一样的“大宅门”所困住,在《一百年,许多人,许多事》里,她的口述用情至深,但又冷静如旁观者,真诚与客观,成为本书著述的一大特色。

杨宪益是“《红楼梦》英译本作者”,他被杨苡视为一生的偶像。在杨苡的口述中,哥哥是家族中的“长孙”,是离开了佣人衣服都不会穿的“纨绔子弟”,也是走在街上看到心仪的物品不需开口说话立刻有人上前替他埋单的“公子哥儿”。1934年进入牛津墨顿学院,从根本上改变了杨宪益,从古希腊罗马文学到中世纪法国文学再到英国文学,西方思潮与文学,以及一位英籍妻子戴乃迭,让杨宪益成为最早拥有“世界公民”意识的一批现代中国人之一,他的出生成长与所学所思,带来的双重冲击都是巨大的,而他把这种旁人可能难以承受之重的冲击,转变成了翻译的力量……通过杨苡在《一百年,许多人,许多事》中的口述,读者可以弥补到杨宪益青年之前的成长课,并能够由衷地体会到他后来蜕变时所附加产生的价值冲击。

关于大家族疯掉的女性,在《简·爱》中是“阁楼里的疯女人”伯莎·梅森,而在杨苡的记忆中,是她姐姐“大公主”,作为杨家大小姐,她的任性、孤僻与疯狂,如封建社会中因压抑而作出极端言行的女性如出一辙,她最后流落街头,死于绝症……这样疼痛的故事,杨苡在讲述的时候哀而不伤。大家族即是小社会,杨苡一生自视平凡,从不觉得自己有了不起的地方,可能在于她从小便意识到了某种渺小与无助,发觉到了在一个不公的家庭环境下,个体命运从一出生便被确定,很多时候只能随波逐流。

杨苡先生在西南联大的经历,以及与巴金等文化名人的交往,这些年流传颇广,已经脍炙人口。她对大家族人物与生活的回忆,因而更具珍稀性。整理、撰写者余斌教授在后记中曾表示这一过程所存在的难度,但体现到全书中,几乎看不到加工的痕迹,余斌作为具体工作的记录者与执行者,以令人赞叹的专业精神,把自己藏在了幕后,只剩下杨苡一个人投入地叙说着。

在叙说中,《一百年,许多人,许多事》里的杨苡,就像池塘里的一朵莲花,她的身旁,有辉煌的朝日与晚霞,有清新的露珠与正午的灼热,也有深夜的清冷和孤独,但谁也无法影响一朵莲花的摇曳生姿,拥有漂亮的一生。杨苡这一生的珍贵,不仅在于她的翻译贡献,也在于她豁达的人生态度,她的纯真可穿透时光,在未来通过她的作品,将继续感染着一批批读者。